Villégiature Le château de Saint-Ouen est un rare exemple de maison de villégiature conçue durant la Restauration en Île-de-France, au plus près de l’entourage de Louis XVIII, dans un contexte pour le moins singulier. Classé au titre des monuments historiques, il abrite aujourd’hui le conservatoire municipal de musique, théâtre et danse. La publication « Châteaux, villas et folies. Villégiature en Île-de-France » (éditions Lieux Dits) en détaille l’histoire.

Au retour de son exil en Angleterre, le roi s’arrête à Saint-Ouen le 2 mai 1814, et signe dans l’ancien château seigneurial la Déclaration de Saint-Ouen, prélude à la Charte constitutionnelle promulguée le mois suivant. La veille de son entrée dans Paris, cet acte marque le début de la Restauration, sous le signe du compromis entre principes monarchiques et acquis révolutionnaires. Les événements politiques et militaires survenus entre 1815 et 1818 finissent de dégrader ce château érigé par Antoine Le Pautre (1621-1679) en 1672.

Particulièrement attaché à ce lieu, Louis XVIII fait racheter et démolir le château, visiblement à contre-cœur. Il entreprend ensuite de faire construire l’édifice actuel, qui a conservé son appellation de château avec sa connotation nobiliaire, afin d’en faire présent à sa protégée, la comtesse Zoé du Cayla. Souvent présentée comme la dernière favorite, la comtesse semble entretenir avec le roi une relation empreinte d’une profonde affection, presque filiale : « faire plaisir à ma fille chérie est devenu mon seul bonheur », aurait-il déclaré.

Le roi entreprend pour elle, dans la discrétion, la construction du nouveau château. Apparemment sur ses conseils, il confie ce projet au jeune architecte Jean-Jacques-Marie Huvé (1783-1852, fils de Jean-Jacques Huvé), futur architecte de l’église de la Madeleine après la mort de Vignon. Comme il l’avait déjà fait en tant que comte de Provence, il semble que Louis XVIII ait participé directement au dessin des plans, suivant les témoignages de Huvé et de Delécluze.

Après qu’il a scellé lui-même les premières pierres dans son cabinet, le chantier commence en juillet 1821, et le château est inauguré le vendredi 2 mai 1823 par des festivités accueillant plus de quatre cents convives. Des artistes de premier plan participent à sa décoration, comme François Gérard, Pierre-Antoine Bélanger ou Lucien-François Feuchère.

L’édifice est un pavillon à l’extérieur très sobre, constituant un volume cubique aux façades symétriques et presque identiques qui n’est pas sans rappeler certains modèles publiés par Krafft et Ransonnette, ou Mandar. La stéréotomie de la pierre de taille est très soignée, présentant des extrados en escalier au rez-de-chaussée et des plates-bandes en fausse-coupe aux étages. L’ensemble est épuré, avec très peu d’ornements, et la corniche a pour particularité de masquer la toiture lorsqu’on s’approche.

Par contraste, les décors intérieurs conservés nous montrent toute la richesse des espaces de réception situés au rez-de-chaussée, surélevé au-dessus d’un niveau de service. Le vestibule, très sobre, reste dans l’esprit des élévations extérieures et dessert une salle à manger où des colonnes doriques jumelées se détachent sur un placage de loupe d’orme, ainsi qu’une salle de billard et un salon doré, dont les murs présentent un lambris blanc rechampi d’or comportant des pilastres doriques et corinthiens, et qui accueillait un cycle des Quatre saisons peint par Gérard. Des carreaux de marbre insérés dans le parquet marquent l’emplacement du billard.

À côté du vestibule, un escalier d’apparat mène aux appartements de la comtesse et de ses deux enfants, muni d’une rampe en bronze partiellement doré et sculpté, avec une main courante en acajou. Il ne reste rien aujourd’hui du décor des espaces privés. Plusieurs ensembles de meubles des pièces les plus importantes ont par contre été préservés, qui pourraient un jour retrouver leur emplacement d’origine.

Au dernier étage se situaient par ailleurs les chambres des domestiques.

La maison présente toutes les caractéristiques d’un lieu de plaisance destiné au délassement : un édifice de petite taille comprenant une salle de billard ainsi qu’un belvédère sur le toit, proche de la nature et en particulier de la Seine qui coule non loin de la façade nord, et environné par un grand jardin animé par divers communs et fabriques.

Une maison charmante, au milieu d’un beau parc, sur une magnifique terrasse, vis-à-vis d’un bras de rivière qui entoure une grande île et sur laquelle les yeux se reposent.

A.-L. Thomas

Aujourd’hui le lien avec le fleuve, visible sur une gravure du XIXe siècle, est obstrué par des constructions postérieures, et le jardin n’existe plus. Nous pouvons avoir un aperçu de ce dernier grâce au cadastre et à des vues peintes sur un service en porcelaine de Sèvres réalisé en 1822 pour la comtesse.

Le parc avoisinait les 26 hectares et comprenait des écuries, une orangerie, un colombier, une rotonde de jardin, un pavillon pour le concierge, des serres, une basse-cour et un potager ainsi que de nombreux arbres et fleurs, le tout parcouru par des chemins sinueux. Le vocabulaire architectural est classique (appareil mêlant brique et pierre dans plusieurs édifices, pilastres doriques, baies en plein-cintre, oculi, frontons interrompus, toitures à deux pentes), avec des touches néo-classiques (acrotères sur la rotonde en amortissement de pilastres doriques), parfois rustiques (colombier en briques couvert de tuiles et muni d’un lanternon).

Mme du Cayla profitait notamment de cet espace pour s’adonner à l’élevage de moutons, créant même une race à son nom, en croisant béliers et brebis de Nubie avec des moutons mérinos.

À l’écart de ses résidences parisiennes (l’hôtel d’Humières, autre présent royal situé rue de Lille, puis une autre rue Saint-Dominique), la comtesse évolue ici dans un cadre particulièrement propice à la villégiature. À quelques kilomètres de la capitale, bois, champs et bords de Seine font de Saint-Ouen un lieu de plaisance fréquenté pour ses qualités dès le Moyen Âge, notamment par des personnalités de premier plan (Dagobert Ier, Isabeau de Bavière, la marquise de Pompadour ou encore le baron Necker et Germaine de Staël). Nombreux sont ceux qui y installent « une maison charmante, au milieu d’un beau parc, sur une magnifique terrasse, vis-à-vis d’un bras de rivière qui entoure une grande île et sur laquelle les yeux se reposent », suivant la description que fait A.-L. Thomas de l’ancien château seigneurial. Le château de Mme du Cayla est ainsi entouré de quatre maisons construites au XVIIIe siècle (la maison Necker, les grand et petit hôtels de Soubise, le château dit Ma Folie), toutes détruites aujourd’hui.

L’environnement du château a été très modifié par l’activité industrielle et l’expansion urbaine, et son jardin a laissé place à un champ de courses hippiques dans les années 1870 puis à l’entreprise Alstom à partir de 1917. Le château devient propriété de la commune en 1956. Très bien préservé, il est protégé au titre des monuments historiques à partir de 1961, avant d’être classé en totalité en 2019.

La particularité du château de Saint-Ouen réside dans le fait qu’il ne s’agit pas uniquement d’une maison de plaisance, mais aussi d’un lieu de mémoire. Dans la plus petite pièce des espaces d’apparat, le salon doré, qui tient son nom du mobilier en bois doré qu’il comportait, une inscription a été apposée sur le mur nord : « Ici le 2 mai 1814 a commencé une ère nouvelle ». En face, un espace (actuellement vide) est aménagé dans le lambris pour recevoir un grand tableau de Gérard représentant Louis XVIII travaillant à la rédaction de la Charte dans son cabinet des Tuileries, dévoilé lors d’une cérémonie le jour de l’inauguration du château. Ces deux éléments commémorent le retour de la monarchie des Bourbon, et pour Mme du Cayla, qui se sent dépositaire d’un héritage symbolique, « Saint-Ouen est le Deux-Mai à toute la France ; je n’en suis pas la propriétaire, je n’en suis que la concierge ».

Sa chambre donnait par ailleurs sans doute vers le nord, en direction de la basilique de Saint-Denis, proximité relevée dans sa correspondance.

Une des curiosités du château est aussi de comprendre une chapelle disposée en sous-sol, non loin des cuisines ; son abside est tournée vers le nord, peut-être en lien avec la basilique royale. Il est enfin important de noter que ce château est la seule édification ex nihilo initiée par Louis XVIII durant son règne avec la chapelle expiatoire (Pierre François Léonard Fontaine), autre lieu de mémoire marquant, comme en pendant, la fin de l’Ancien Régime.

Texte : Jérôme Bohl, chargé de la protection des monuments historiques et du label Architecture contemporaine remarquable à la Drac d'Île-de-France.

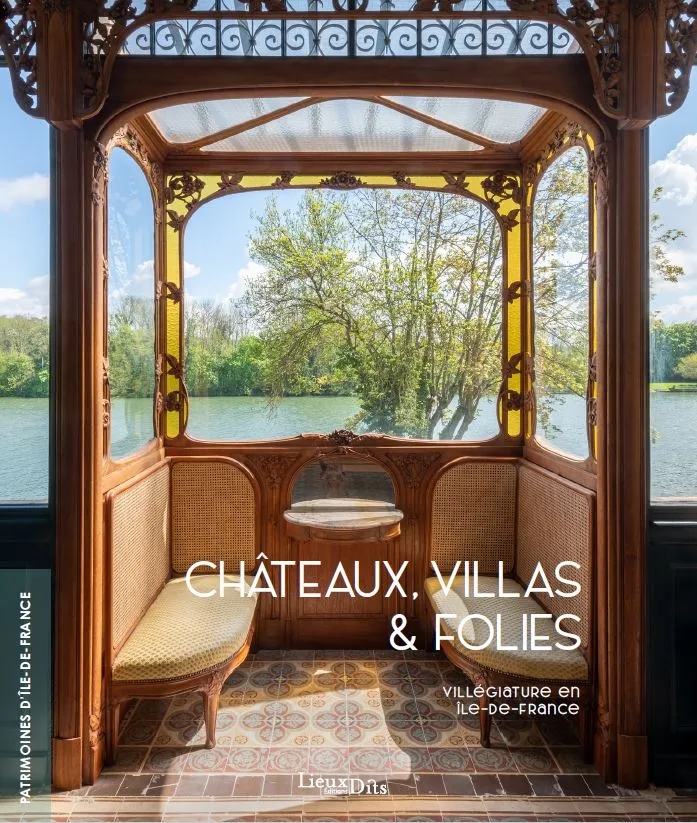

« Châteaux, villas et folies. Villégiature en Île-de-France »

Cet ouvrage, où l’on croise Bellanger, Guimard, Mallet-Stevens, s’appuie sur un corpus de 1 700 maisons, du XVIIIe au XXe siècles. Découvrez un florilège inédit de maisons de plaisance franciliennes.

« De tous les Français, le bourgeois de Paris est le plus champêtre », nous dit en 1841 L’Encyclopédie morale du XIXe siècle. La quête de bon air, dans une capitale densément peuplée, conduit les Parisiens de toutes conditions à se construire des maisons dans la campagne alentour dès le XVIe siècle, imitant la pratique aristocratique d’un partage de l’année entre saison mondaine en ville et beaux jours au vert.

Du château de Champs-sur-Marne (77) au Désert de Retz (78), de la maison Caillebotte à Yerres (91) à la villa Savoye de Poissy (78), du chalet au cabanon, en passant par tous les styles architecturaux, l’Île-de-France s’est couverte de maisons de villégiature, non seulement autour de ses sites les plus enchanteurs, boucles de la Seine, bords de Marne, forêts de Saint-Germain ou de Fontainebleau, mais finalement partout où il était possible de trouver belle vue et bonne compagnie.

Cet ouvrage présente un territoire inattendu en matière de villégiature, l’Île-de-France, dont la richesse des paysages et la fantaisie des architectures estivales n’ont rien à envier à Trouville ou à la Riviera. La banlieue elle-même apparaît sous un jour nouveau, comme l’ultime avatar de havres de paix campagnards et populaires.

Éditions Lieux dits, collection « Patrimoines d'Île-de-France », 256 pages, 300 illustrations, 32 euros.